【請點擊此鏈接查看大學新聞稿】

由澳門大學認知與腦科學研究中心主任,健康科學學院袁振教授領導的一項開創性研究,首次發現早期精神病患者大腦廢物清除系統(類淋巴系統)功能異常。該研究爲精神疾病的早期診斷和干預提供了新型神經影像學生物標志物。這一重要成果發表於國際頂級精神病學與神經科學期刊《分子精神病學》(Molecular Psychiatry,5年影響因子=11.1,Nature旗下姐妹刊)。

腦淋巴系統是大腦中負責代謝廢物清除的重要通路,在維持神經健康方面發揮關鍵作用。已有研究表明,該系統功能障礙與阿爾茨海默症、帕金森病等神經退行性疾病密切相關。然而,在精神類疾病,尤其是精神病的早期階段,這一系統是否存在功能異常、是否與症狀相關,仍缺乏系統的研究和明確證據。

在此研究中,袁振教授團隊分析了137名16至35歲青年參與者的多模態磁共振成像數據,包括健康對照組、非情感性精神病患者及情感性精神病患者。團隊特別測量了大腦皮層活動(BOLD信號)與腦脊液流動(CSF信號)的耦合强度,該指標可反映腦廢物清除效率。

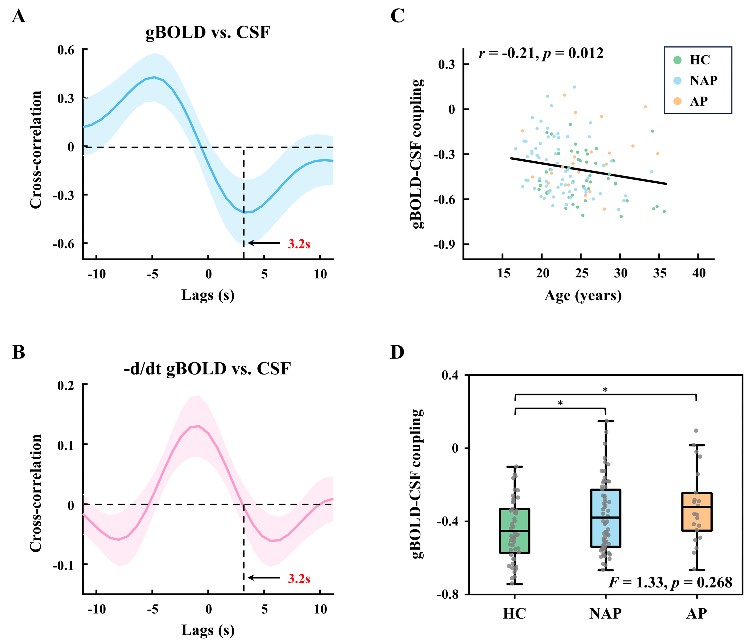

研究結果顯示,早期精神病患者的BOLD-CSF耦合顯著减弱,且發生延遲,提示其腦內廢物清除功能存在障礙。其中,情感型精神病患者的異常最爲明顯,表明腦淋巴系統功能可能在疾病初期即受到損害(圖1)。進一步分析發現,BOLD-CSF耦合强度的下降不僅與認知功能减退密切相關,包括流體智力、注意力、工作記憶和語言能力等多個維度,還與更高的焦慮水平顯著相關。這一現象可能與精神病常見的睡眠障礙和慢性炎症狀態密切相關,反映出其對腦清除系統的廣泛影響。

圖1. BOLD-CSF耦合强度與年齡相關,並在不同診斷組間存在差異

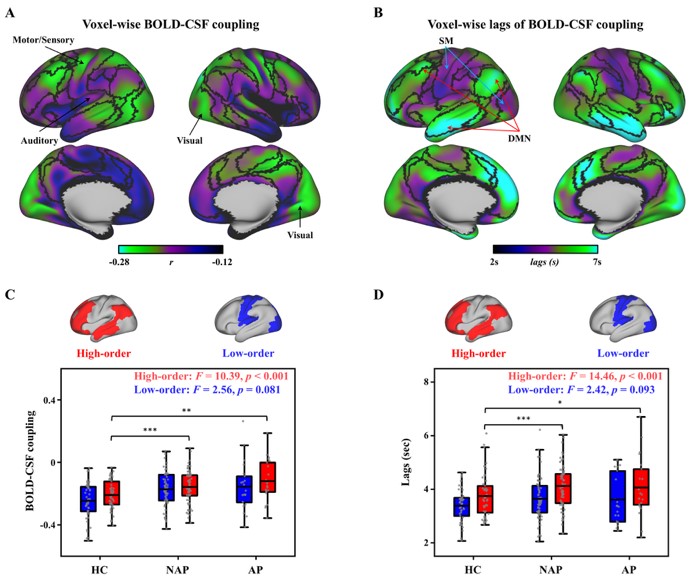

研究還發現,該功能障礙在大腦高級認知區域(如默認模式網絡和前額頂葉網絡)中最爲顯著,而低級感覺運動區(如視覺和軀體運動網絡)受影響較小,呈現出“自上而下”的損傷模式(圖2)。這種層級性特徵提示,精神病可能首先損害負責複雜認知加工的腦區,隨後影響更基礎的感知功能區域。

圖2:基於體素的BOLD信號與CSF信號之間的耦合强度及其時間延遲

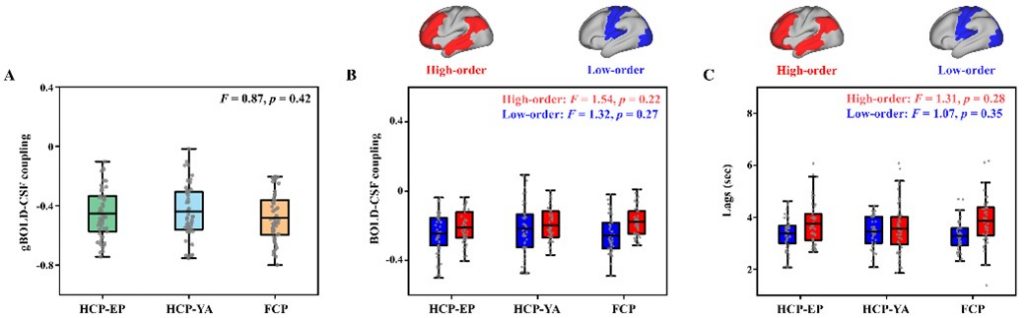

此外,該研究所提出的BOLD-CSF耦合指標在多個獨立數據集中均表現出良好的穩定性與可重複性,具備跨樣本和跨平臺的可靠性(圖3)。這一指標有望作爲精神疾病的影像學生物標志物,應用於早期篩查、疾病監測及治療響應評估等臨床場景,拓展精神障礙客觀量化的診斷與干預路徑。

圖3:BOLD-CSF耦合結果在多個獨立數據集中的可重複性

此項工作主要由袁振教授指導的博士生林華(現爲哈佛醫學院博士後)完成,前實驗室成員趙治瀛博士亦參與研究。項目獲澳門科學技術發展基金(檔案編號:FDCT 0014/2024/RIB1、FDCT 0015/2023/ITP1)及澳門大學(檔案編號:MYRG-GRG2023-00038-FHS、MYRG-GRG2024-00259-FHS)資助。

論文原文鏈接: