由澳門大學(UM)認知與腦科學中心(CCBS)的袁振教授領導的研究團隊在識別精神分裂症語言缺陷背後的關鍵大腦網絡方面取得了新進展。該研究成果已發表於國際知名期刊《轉化精神病學》(Translational Psychiatry,5年影響因子=7.0,Nature旗下姊妹期刊)。

語言障礙表現為言語混亂、難以理解細微差別以及語言流暢性下降。受損的語言功能是精神分裂症一個核心但無法治癒的方面,嚴重影響患者的生活質量。雖然抗精神病藥物可以控制幻覺等陽性症狀,但對改善這些認知-語言缺陷作用甚微。這些缺陷背後的神經機制一直難以捉摸,個別研究報告的結果也相互矛盾。

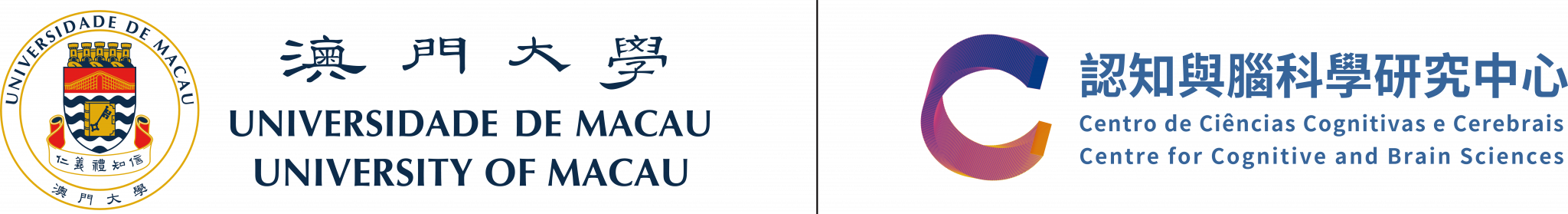

通過採用穩健的激活似然估計(ALE)算法,研究團隊檢測到在所有語言任務中 consistently 涉及的兩個大腦區域:左額中回(MFG)和左額下回(IFG)。關鍵的是,該研究發現精神分裂症患者左額中回的活動 持續 增強,這表明了一種潛在的代償機制或神經效率低下。

“我們首次對精神分裂症中功能失調的語言網絡有了清晰、量化的認識,”袁教授説。“我們從一長串候選區域轉向了一組可靠被改變的核心樞紐。這為我們開發生物標誌物和新的治療靶點奠定了堅實的基礎。”

圖1. A) 在所有模態和所有對比中,與健康對照組相比,精神分裂症患者與語言處理相關的腦激活發生改變的區域(左額中回和左額下回);B) 發現精神分裂症患者左額中回的激活在所有模態中一致性增強。注:lMFG:左額中回;lIFG:左額下回。

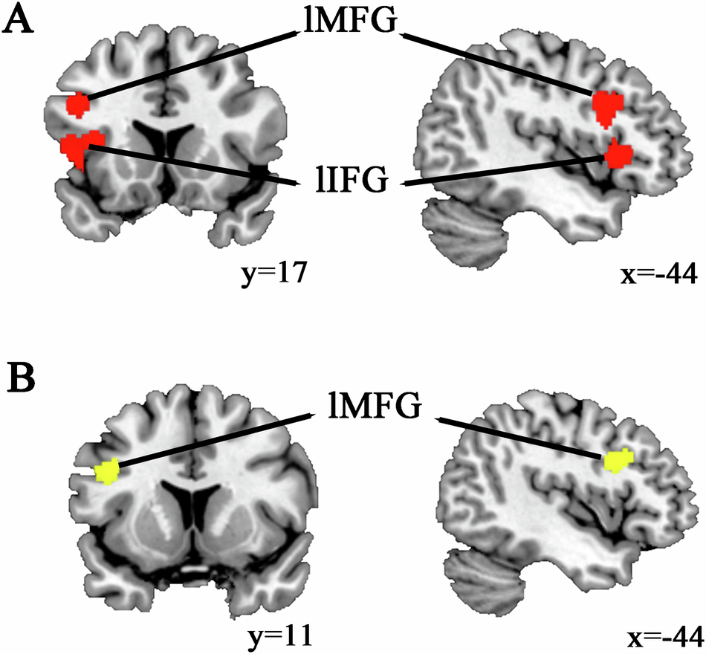

圖2. A) 與語言理解相關的右額中回激活在精神分裂症中一致性減弱;B) 與語言產生相關的左額下回激活在精神分裂症中一致性增強。注:lIFG:左額下回;rMFG:右額中回。

更重要的是,這項工作為理解精神分裂症的語言缺陷提供了一個急需的神經框架。通過識別一致的大腦靶點並澄清異質性(模態、年齡)的來源,它為以下方面鋪平了道路:

1)靶向干預:經顱磁刺激(TMS)或經顱直流電刺激(tDCS)等神經調控技術可以精確地針對左額中回或左額下回,以使其活動正常化。

2)分層臨床試驗:可以根據患者特定的語言缺陷特徵(理解障礙 vs. 產生障礙)和年齡對患者進行分組,從而進行更個性化、更有效的臨床試驗。

3)基準測試:所識別的模式可作為衡量未來認知康復療法或新藥療效的基準。

這項研究標誌着一個重大的飛躍,改變了我們對精神分裂症中被忽視但具有破壞性方面的理解,併為最終解決這一問題指明瞭清晰的道路。

該研究由袁振教授領導,其前博士生何毓文博士是該項目的關鍵成員。這項工作得到了多個資助來源的聯合支持,包括澳門大學(MYRG-GRG2024-00259-FHS, MYRG2022-00054-FHS, and MYRG-GRG2023-00038-FHS-UMDF)和澳門科學技術發展基金(FDCT 0014/2024/RIB1)。

研究論文可瀏覽:

https://www.nature.com/articles/s41398-025-03534-w